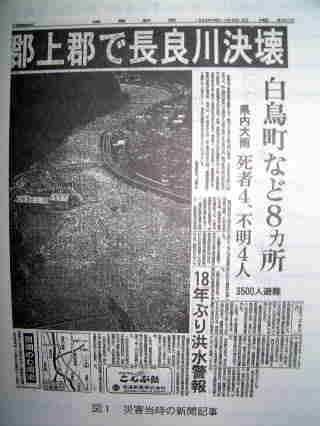

昨年9月の台風16号の集中豪雨により、飛騨地方では土砂崩れ、河川の氾濫、土石流などが発生した。”100年に一度の災害’’と言われたこの災害を地学部としてしっかり記録し、書きとめておきたいと考え研究を始めた。

2 研究の目的

以下の点を中心に調査、研究していく。

①豪雨災害をもたらした台風16号の特徴はどのよう なものであったかを明らかにする。

②実際の被害の状況は、ドノヨウデアッタノだろう か。

③直接被害にあわれた方々の様子や、その時の思い はどうであったのだろうか。

また、災害から1年 経った現在の復旧状況はどうなのであろうか。

④今回の豪雨災害は、飛騨では100年に一度の災害 といわれるが、過去にはどのような災害があったのであろうか。

3 研究の方法

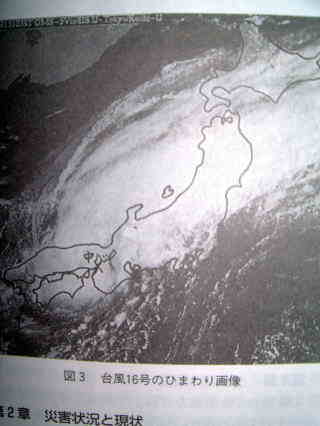

①台風16号の特徴について、気象庁のアメダス、ひ まわり画像などのデータおよび、関西電力で観測 している飛騨地区各地の降水量データをもとに解析する。

②豪雨災害はどのようなものであったのかを、当時のビデオ映像、写真、新聞記事等から調査する。

また、青城郡河合村稲越地区を調査対象地域として現地調査を行う。

③被害の大きかった原因について、①、②に加え、 地形や地質等の面から調査する。

④アンケート調査を実施し、災害時の様子をさらに 詳しく探ってみる。

また、併せて当時の行動や思いなどを聞き、今後の災害対策の資料とする。

⑤岐阜県災異誌等を中Jいこ過去の災害について調べる。

4 本論

第1辛 気象状況

①台風16号の進路

台風16号は、1999年9月14日15時に九州南部、宮崎県日南市付近に上陸した。

その時の中心気圧は、985hPa、最大風速23m/sで大きさはごく小さく、弱いものであった。

5時間後の20時には宮崎市付近から日向灘にぬけ、北北東に進路を取り15日の2時頃に愛媛県宇和島に上陸し北東に進路を取り、四国を縦断した。

8時頃神奈川県から播磨灘をぬけた台風は、11時に神戸市付近、13時に滋賀県と岐阜県境の伊吹山付近を通過し、14時過ぎに、岐阜県郡上郡八幡町付近を通過し、15時に長野県基礎山脈の空木岳付近で熱帯低気圧になり消滅した。

このときの中心気圧は998hPaで、大きさは終始ごく小さく、弱いものであった。

②降水量について

飛騨地方で5mm以上の雨が降り始めたのが、14日13時であった。

雨は、飛騨西部を中心に降り、14日18時には、郡上郡で45mm以上の雨を、20時には、荘川村で50mmの激しい雨を記録している。

その後も20mm以上の雨が降り続いた。

15日に入り、雨は郡上郡高鷲村蛭ヶ野周辺や飛騨西部の荘川村、白川村を中心に降り続いた。

しかし、高山周辺や飛騨東部は、場所により15mm程度の雨は降るものの、14日から15日9時頃までほとんど雨を記録していない。

15日10時に、蛭ヶ野で90mmという猛烈な雨を記録した。

このとき、今回の調査地点の河合村稲越川最上流部近くの下小鳥ダムでは50mm以上の雨を記録し、11時には、60mm以上を記録している。

このように、9時から14時にかけて今回被害の大きかった、白川村、荘川村、清見村、河合柑周辺で、常に30mmをこえる猛烈な雨が降り続いていた。

16時には、降雨域は、飛騨東部に移動して、18時以降は、飛騨全域で雨は収まった。

14日~15日にかけての各地の総降水量にまとめた。

この結果からも雨が飛騨西部に多かった事が分かる。

2日間での最高値は蛭ケ野の517mmであり、まさに記録的な豪雨であったことが分かる。

③風について

台風ではあるが、14日から15日にかけて飛騨地域ではあまり強い風は記録していない。

最も強かったのが15日の15時の萩原での風力8であった。

降雨との関係を見ると、降雨の激しいところでは、

ほとんど風が吹いていないことが分かる。

しかし、詳しく見てみると、集中豪雨の発生している15日10時から13時にかけて、飛騨南部の萩原で風力5程度の比較的強い南風が吹いていて、北部では弱いながら北よりの風が吹いていることがわかった。

④考察

飛騨で最も雨が激しかった15日の12時前後、台風16号は、神戸、京都、琵琶湖あたりを通過していた。

ひまわりの可視画像の様子から、この時間飛騨は台風が巻き込む南風と北風がちょうどぶつかりあう位置になっていた。

これにより今回の猛烈な集中豪雨がもたらされたものと考えられる。

さらに豪雨は、白山連峰の東、または南の麓に集中して発生していて、南からの湿った風がちょうど白山連峰にぶつかるかたちになり、そこに北からの冷たい風も吹き込んで雨雲が急速に発達し、飛騨西部に激しい雨をもたらしたものと考えられる。

第2章 災害状況と現状

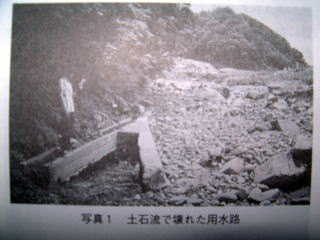

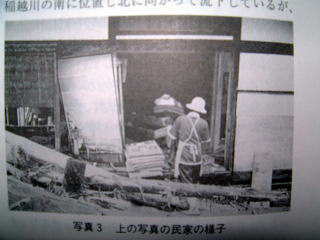

河合村稲越地区を対象に現地調査を行ったのが8月中旬であった。

災害発生から約1年が経過し、道路や住宅などはかなり復旧が進んでいるように見えた。

しかし、あちらこちらで堤防の崩壊や土砂の流出の跡が見られた。

それらの改修はまだまだだったり、復旧していない水田が所々見かけられた。

以下にまとめる。

①谷筋のほとんどで、多少の差はあるにしろ、土砂 の流出の跡が見られた。

②最も土石流災害の大きかった所は、上稲越地区で あった。

特に、牧谷、小谷からの土石流の被害が 大きく、埋まった水田や田畑がほとんど全滅状態 の所も多く見られた。

また、土砂とともに大量の 流木が目立った。

③道路や、家屋などは、いち早く復旧が進んだよう である。

④稲趨川やその支流の崩壊がほとんどで、山肌の崩 壊などは踏査ではほとんど見られなかった。

第3章 土石流の原因

土砂崩れや土石流などは、どのような条件で起こりやすいであろうか。

以下の3点で検証してみる。

①谷川の傾斜について

谷川の傾斜が大きければ大きいほど、崩壊の度合いが高くなるであろう。

②地質について

地質の違いによって崩壊の度合いが変わると考えられる。

例えば、同年代の岩石であれば、火成岩と堆積岩ではことなるであろうし、同じ堆積岩でも、年代が異なればまた違うであろう。

③植生による違い

表面を覆う植生が異なれば、崩壊の度合いは当然異なるであろう。

検証

①谷川の傾斜について

稲越川の主な支流の河川縦断面図を比較する。

上稲越の河川縦断面比較では、北向きの支流と南向きの支流でそれが明らかに異なることが分かる。

すなわち、真の谷、小谷、牧谷、脇谷の4支流は稲趨川の南に位置し北に向かって流下しているが、

これらは北側の岩中洞谷、岩樽谷、尾ノ花谷よりも傾斜がゆるい。

今回の災害では、この比較的傾斜の緩い谷の方に、大規模な土石流災害が発・生している。

このことは、土石流の発生には河川の傾斜はあまり尉係ないよう思われる。

土石流発生には、河川の長さ、流域面積など集水量に関係するのではないかと考えられる。

②地質について

稲越地区は、大きく3つの地層に大別され、地形との関係が深いことが分かった。

すなわち、上稲趨の稲越川筋の北側はすべて中生代の船津花崗岩類からなる。

この花崗岩類は比較的安定した岩体である。

この船津花崗岩類は、稲越川筋をほぼ東西に走る活断層によって区切られ、南側に中生代の手取層群の砂岩や泥岩が分布している。

さらにその南側には、中生代末の濃飛流紋岩が分布している。

濃飛流紋岩は、比較的安定した岩体ではあるが、風化すると、もろい岩体である。

真の谷、小谷、牧谷、脇谷の下流部は中生代の手取層群、上流部は中生代の濃飛流紋岩が分布している。

以上の結果、今回の土石流発生と地質との関係は余り明瞭ではないといえる。

比較的安定した地層からなっていることになる。

③植生について

この植生については、今回は十分調査することができなかった。

以上①②③の検証結果から、小谷で大規模な土石流が発生した原因については、別の要素が考えられる。

大規模な土石流が発生した小谷の状況をもう一度検証してみると、小谷では、大量の流木を伴った土石流が発生している。

この流木のほとんどが植林された針葉樹であった。

このように被害を大きくした原因の一つに、植林の影響が少なからずあると考えられる。

今回この点は十分検証できなかったが、今後の課題としたい。

第4章 アンケート調萱

前革では、実際に現地に行って調査を行った。

当時の被害の状況を詳しく知るとともに、そのときの行動や思い、その後の復旧状況を知りたいと思い、アンケート調査を行った。

稲越川に沿った民家は、全部で94軒ある。

1軒1軒面接方式のアンケートを実施し、73軒から回答を得た。

結果の一部を示す。

問1 豪雨の際、このような土石流災害が発生する と思っていましたか?

について・「全く思いもよらなかった」と答えた方が大半を 占めていた。

・「思っていた」「少しは考えた」と答えた方には中 高年の方が多かった。

これはその方々が子供の頃に体験した災害の印象が強く残っているためと考えられる。

間2 災害時、何が必要でしたか、また必要と感じたものはありましたか?

・電気が必要と答えた方が多かった。

・情報手段が必要と答えた方も多かった。

・非常食が必要と答えた方が予想以上に少なかっ た。

この理由は、土地柄殆どの家に田畑があり米、 野菜には困らなかったからというものであった。

・避難場所が必要と答えた方もいた。

・重機が必要と答えた方がいた。

問3 災害時、情報収集や家族との連絡など、情報 手段で役立ったものは何でしたか?

・村内無線が役立ったと答えた方が多かった。

・携帯電話が役立ったと答えた方が多かった。

・臨時に設置された衛星電話があったが、役に立ったと答えた方が6人とやや少なかった。

5 研究のまとめ

今回、飛騨地方を襲った豪雨災害について調査し、あらためて災害のすごさを実感した。

調査の結果、豪雨に伴い土石流が発生したが、被害を大きくした原因の一つに植林の影響があるらしいことが現地調査やアンケート調査の結果分かってきた。

アンケート調査からは、災害当時の生々しい状況を知ることができた。

当時の被害状況の他、必要と感じたものや、過去の災害記憶を尋ねたことにより、今後の防災対策に参考になる意見が得られた。

6 指導と助言

このような土石流災害の調査研究は指導者としても始めてであり、指導助言もままならなかった。

指導の中心は、主にアンケート調査の内容やその実施方法について行った。

データ処理のためコンピュータの使用方法の指導も行った