丂旘懰偺杶抧偼柖偱堦擔偑巒傑傞偲偄偭偰傕傛偄偔傜偄柖偑懡偄丅偙偺柖偼挬偺偆偪偩偗偱傗偑偰惵嬻偑峀偑傝惏揤偲側傞丅傑偨丆柖偼杶抧偵尷偭偰敪惗偡傞偙偲偑懡偔丆杶抧偵捠偢傞摶偐傜偼偡偽傜偟偄塤奀傪娽壓偵傒傞偙偲偑偱偒傞丅変乆偼偙偺柖偑偳

傫側儊僇僯僘儉偱敪惗偡傞偺偐傪抦傝偨偔偰尋媶傪偼偠傔偨丅

2丆尋媶偺撪梕

丂崗乆偲曄壔偡傞戝婥尰徾傪岠壥揑偵丆偐偮丆崌栚揑偵娤應丆尋媶偑偱偒傞傛偆偵壖愢堦専徹堦怴壖愢偲偄偆曽朄傪偲偭偨丅

乮1乯挬柖偺掕媊偲壖愢1乽曻幩柖愢乿丗柖偵偮偄偰偺堦斒揑抦幆丒夁嫀偺尋媶椺傪暥專偱挷傋偨丅傑偨柖偵偮偄偰旘懰偺恖乆偼偳偺傛偆側擣幆傪帩偭偰偄傞偐傪杮峑偺惗搆媦傃壠懓傪懳徾偵傾儞働乕僩偱挷傋偨丅偦偟偰丆屻偵弎傋傞傛偆側摿挜傪帩偮柖偺巔偑柧傜偐偵側偭偨丅偙偺傛偆側柖媦傃挬撥傝傪堦巜偟偰挬柖偲屇傇偙偲偵偟偨丅偙偺挬柖偼杶抧偵栭娫偺曻幩椻媝偵傛偭偰椻婥屛偑宍惉偝傟丆戝婥拞偺悈忲婥偑業揰偵払偟偰敪惗偡傞偲峫偊偨丅偙傟偑壖愢1乽曻幩柖愢乿偱偁傞丅

乮2乯壖愢1偺専徹偲壖愢2乽愳柖愢乿丗壖愢1偵傛傟偽挬柖敪惗偺忦審偲偟偰師偺帠偑梊應偝傟傞丅嘆岲揤偱偁傞佀曻幩椻媝偑婲偙傝傗偡偄丅嘇婥壏妑嵎偑戝偒偄丅嘊幖搙偑崅偄佀業揰偵払偟傗偡偄丅嘐晽偑庛偄佀椻婥屛偑宍惉偝傟傗偡偄丅偙傟傜偺専徹偺偨傔偵丆崅嶳應岓強偺S54擭偐傜60擭偺娤應僨乕僞傪惍棟偟丆柖偲挬撥傝偺敪惗偺條巕偲暯嬒婥壏丂婥壏妑嵎丆幖搙丆晽岦丆晽椡偲偺娫偺憡娭娭學傪挷傋偨丏偦偺寢壥嘆偲嘐偵偮偄偰偼傎偽梊應捠傝偱偁偭偨偑丏嘇偲嘊偵偮偄偰偼峬掕傕斲掕傕偱偒側偐偭偨丏偙傟傜偺専徹傪捠偠偰丆摨偠傛偆側婥徾忦審側偺偵柖偺敪惗偑廐乣弶搤偵懡偔丄弔乣壞偵偐偗偰彮側偄偺偐偑媈栤偲側偭偨丏偦偺愢柧偲偟偰悈壏偲婥壏偺壏搙嵎偵拲栚偟偨丏廐乣弶搤偼悈壏亜婥壏偱偁傝丆弔乣壞偼悈壏亙婥壏偲偄偆娭學偑偁傞偐傜丆廐乣弶搤偵偐偗偰柖偑懡偔敪惗偡傞偲峫偊偨丅偙傟偑壖愢2乽愳柖愢乿偱偁傞丅偙偺壖愢2偺専徹偺偨傔媨愳偺悈壏偺楢懕娤應傪愳偲挬柖偺條巕偵拲堄偟偰峴偭偨丏偦偺寢壥丆愳柖偼悈壏偲婥壏偺嵎偺戝偒偄弶搤乣搤偵敪惗偟傗偡偄偙偲偑傢偐偭偨丅偟偨偑偭偰挬柖偺堦晹偼愳柖偵傛偭偰愢柧偱偒傞偗傟偳懠偺挬柖偵偮偄偰偼暿偺儊僇僯僘儉傪峫偊傞昁梫偑偱偰偒偨丅

乮3乯挬柖偺娤應偲壖愢3乽撿晽悂偒崬傒愢乿

丂壖愢1丒2偺専徹傪寭偹偰丆挬柖偵偮偄偰挿婜娫娤應傪懕偗偨丏

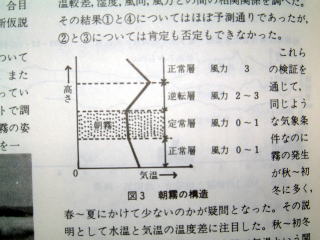

丂丂嘆挬柖偺悅捈曽岦偺峔憿丗杶抧偑堦朷偱偒傞廃埻偺嶳傊搊偭偰丆挬柖偺壓尷偲忋尷偺崅偝丆岤偒丆婥壏丏晽岦丆晽椡傪挷傋偨丅偦偺寢壥丆傎偽偄偮傕摨偠傛偆側僨乕僞偑摼傜傟恾3偺傛偆偵堦斒壔偡傞偙偲偑偱偒偨丅偙傟偵傛傞偲丄挬柖偺忋偼挬柖偺拞傗壓傛傝傕撿晽偑嫮偔丄婥壏傕崅偄乮偡側傢偪媡揮憌偺壓偵挬柖偑敪惗偟偰偄傞乯丅偙偺撿晽偼慡偔梊婜偟偰偄側偐偭偨帠偱偁偭偨丅

丂嘇挬柖偺徚柵僷僞乕儞丗嶳捀偐傜挬柖偺徚偊曽傪娤應偟偰偄傞偲丆側傔傜偐偩偭偨昞柺偑師戞偵墯撌偟偰偒偰傗偑偰夠忬偵側偭偰徚柵偟偰偄偔丏徚柵偼杶抧偺撿搶抧堟偐傜巒傑傞偙偲偑懡偄丏偦偟偰弴偵杒惣曽岦傊偲徚柵偟偰偄偔丏偙傟偼嶳捀娤應偺帪偽偐傝偱側偔丄暯抧偵偍偗傞娤應偱傕傎傏摨偠孹岦偑尒傜傟偨丅偙偺傛偆側徚柵僷僞乕儞偲撿晽偲偼娭學偑偁傝偦偆偱偁傞丅

丂嘊乽撿晽悂偒崬傒愢乿丗挬柖偺娤應傪懕偗丆僨乕僞傪傑偲傔偨寢壥丄挬柖丄摿偵挬撥傝偼偳偆傕扨弮側曻幩椻媝偺傒偱敪惗偡傞傕偺偱偼側偄偲寢榑偝傟偨丅偡側傢偪丏撿偐傜抔偐偔幖偭偨嬻婥偑杶抧撪偺椻婥憌拞偵悂偒崬傒敪惗偡傞偲峫偊傜傟傞丅挬柖偺嫙媼尮偑杶抧撪偺悈忲婥偱側偔丆撿晽偵傛偭偰塣偽傟偰偔傞偲峫偊傜傟傞丅偙傟偑乽撿晽悂偒崬傒愢乿偱偁傞丅

乮5乯丂壖愢3偺専徹

丂丂嘆憗挬娤應丂挬柖偼偄偮敪惗偡傞偐傢偐傜側偄丅偟偐偟丄偦偺敪惗偐傜徚柵偺條巕傗婥徾忬嫷傪楢懕偟偰娤應偟偨偄偲偄偆偙偲偱憗挬娤應傪峫偊弌偟偨丅枅廡擔梛擔偺挬3帪乣8帪乮挬柖敪惗帪偐傜偦偺徚柵帪乯傑偱20暘枅偵丆奺晹堳偑帺戭偱娤應傪偡傞偺偱偁傞丅偦偺寢壥丄挬柖敪惗帪傛傝徚柵帪偺婥壏偑崅偄偙偲丆撿晽偑懡偄偙偲側偳偐傜壖愢3偑妋偐傔傜傟偨丅

丂嘇媡揮憌偺娤應丗屆愳杶抧偺墝偺忬懺傪栚埨偵偟偰丄枅擔屵慜屵屻偺2夞丄媡揮憌丒挬柖偺桳柍丄晽岦丒晽椡傪娤應偟偨丅偦偟偰媡揮憌敪惗帪偺晽岦偼晄掕偱偁傞偑丆挬柖乮摿偵挬撥傝乯敪惗帪偺晽岦偼撿搶晽偑懡偄偙偲偑傢偐傝壖愢3偺桳椡側徹嫆偵

側偭偨丏媡揮憌偺敪惗忦審傪挷傋偨偲偙傠丆婥壏妑嵎偑戝偒偄偙偲偑廳梫偱偁傞偙偲媦傃丆抧壏偑掅偄掱媡揮憌傗挬柖偑敪惗偟傗偡偄偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丏偙偺偙偲偐傜丏挬柖敪惗偺偨傔偵偼丏杶抧撪偵曻幩椻媝偵傛傞椻婥屛乮媡揮憌乯偑宍惉偝傟傞偙偲偑昁梫偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅廬偭偰壖愢1偑偁傞晹暘偱偼惓偟偄偲偄偊傞丏

乮6乯壖愢4乽抐擬朿挘愢乿丗壖愢3偱偄偆撿晽偑悂偒崬傓偙偲偑挬柖敪惗偺戝愗側梫場偺堦偮偱偁傞偙偲偵娫堘偄偼側偄偑丏側偤抔偐偔幖偭偨嬻婥偑丆暘悈椾傪悥偊偰杶抧撪傊壓崀偟偆傞偺偐偑媈栤偲側偭偰偒偨丏偦偙偱嶐擭傑偱峴偭偰偒偨撪棨杶抧偺抧宍傪挷傋側偍偟偰傒傞偲丆撪棨杶抧偼旘懰嶳抧慡懱偐傜傒傟偽戝偒側嶳捀晅嬤偺彫偝側墯抧偲峫偊偰傛偄丅偦偙傊撿偐傜抔偐偔幖偭偨嬻婥偑抐擬朿挘傪婲偙偟側偑傜撿懁幬柺傪忋徃偟偰偔傞偨傔丆婥壏偑壓偑傝杶抧撪傊擖傝傗偡偔側傞偺偩傠偆丅傑偨丆幖搙傕崅偔側偭偰偄傞偨傔柖傕敪惗偟傗偡偄丅偪傚偆偳崅偄嶳偺捀忋晅嬤偼柖偵偍偍傢傟傗偡偄偲偄偆偺偲摨偠偙偲偱偼側偄偐丅偙傟偑壖愢4偱偁傞丏偙偺専徹偺偨傔旘懰偺峀偄斖埻偵傢偨偭偰暘晍挷嵏摍傪峴偭偨寢壥丆暘悈椾偺撿懁偺媣乆栰偵傕偐側傝挬柖偺敪惗偑傒傜傟壖愢4偑惓偟偄偲峫偊傜傟傞丅

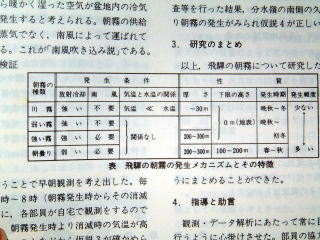

3丏尋媶偺傑偲傔

丂埲忋丄旘懰偺挬柖偵偮偄偰尋媶偟偨寢壥丄昞偺傛偆偵傑偲傔傞偙偲偑偱偒偨丅