咋年,今年と猛暑続きで,日本各地で水不足が叫ばれた。幸いにも飛騨地方では,目立った被害はなかったが,“水’’の重要性を改めて考えさせられた。そこで,今年から「飛騨の水」をテーマとして,手始めに,古川盆地を流れる荒城川の流水量について研究してみることにした。

2.研究の目的

(1)飛騨地方における過去の干害・風水薯

飛騨地方では,水に関してどのような災書があったのだろうか。過去の干害,風水害の被害状況について調べる。

(2) 荒城川の地形的特徴

今回,研究対象として,荒城川を選定した。荒城川とは,どのような河川であるか,その地形的特徴を調べる。

(3) 流水量の年変化・日変化

河川の流水量について,特にその変化の特徴について調べる。

3.研究の方法

飛騨地方における過去の干書,風水害については,岐阜地方気象台発刊の『岐阜県災異史』により調べた。流水量については,宮川上流河川開発工事事務所が,荒城川下流部の古川町是重地内で測定しているデータと,関西電力が,荒城川中流部の丹生川村柏原地内で測定しているデータの二つを用いて調べた。流水量と最も関係の深い降水量や,その他気温等の気象データは,岐阜地方気象台・日本気象協会岐阜支部発行の『岐阜県気象月報』を用いた。また,本校理数科の昭和49年度課題研究『荒城川の総合研究』も参考にした。

4.研究の内容

全体の目的

・飛騨地方における干害・風水害の歴史

・荒城川の地形的特徴

・荒城川の流水量の特徴

データ

主に,荒城川下流部の古川町是重地内で測定しているデータと,荒城川中流部の丹生川村相原地内で測定しているデータの二つを用いる。

(1)飛騨地方における干害・風水害

方法

『岐阜県災異史』より,過去に飛騨地方で起こった干害・風水害を調べる。

結果

干害については,飛騨地方では,およそ60年周期で起こっていることが分かった。風水害については,特に周期性は見られなかったが,1800年前後,1900年前後に多く発生していることが分かった。

〈2〉 荒城川の地形的特徴

方法

2万5千分の1の地形図を用い,125m四方の升目で区切り流域面積を求める。また,トレーシングペーパを用いて水系パターンを写し取り,解析する。次に,河川縦断面図を描き,遷移点などを調べる。

結果

流域面積は,約106km2である。水系バターンは,地質との関連性が見られる。遷移点については,1400m付近に最大のものがあり,これも地督との関連性が見られる。

(3)荒城川の流水量の年変化

仮説

河川の流水量は,冬の降雪期,6月の梅雨,9月の台風,秋雨時期が多いと考えられる。

検証

古川町是重での流水量測定結果をもとに月毎の流水量の平均値を調べ,高山での降水量と比較し検証してみた。この結果,1年のうち4月と7月の2匝Ⅰ流水量のピークがあることが分かった。また,3凡9月がこれに次いで多かった。3,4月は,雪解けによる増水が考えられ,7,9月は,降水量の増加によるものと考えられる。

(4) 荒城川の流水量の日変化

仮説

河川の流水量は,蒸発量と関係が深いと考えられる。蒸発量の多くなる日中は,流水量が少なく,蒸発量の少ない明け方に流水量は多くなるであろう。

検証

各月毎で,1日の流水量の時間毎の平均を求めてみた。残念ながら蒸発量の日変化を求められなかったため,流水量の日変化のみグラフ化し,考察してみた。その結果,流水量が最も少なくなるのは午後1時頃で,仮説に合うが,最高になるのが夜中の1時頃で仮説に合わない。今後の課題である。

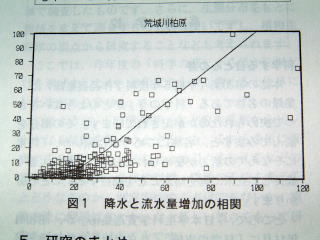

(5)降水と流水量との関係

仮説

①流水量の増加は降水量と比例関係にある。

②降水後,流水量が増加するまでの時間は,

地表での流出,及び地下での流水速度と流域面積によるであろう。

検証

①降水量が20mm程度では,相関は見られないが,20mm以上では,相閑が見られる。また、月毎にデータを処理してみると、月によって相関が異なることが分かった。

②降水後,流水量が増加し,ピークを迎えるまでの時間は,降雪期は遅く,7月,8月が最も早いことが分かった。

5.研究のまとめ

①流水量の年変化では,4月と7月に多くなることが分かった。4月に多いのは,雪解けによることが分かった。②日変化では,流水量の最高値がどうして夜中の1時頃なのかはっきりつかめなかった。今後の課題である。③降水後,流水量がピークを迎える時間は,冬の降雪期で遅く,夏に早いことが分かった。これは,冬の降水は雪として積もることが多いため遅く,夏は夕立に代表されるように降雨域が狭いため,すぐに増水するためと分かった。