ここ6年間にわたって地学部の中心テーマであった湿原研究も昨年でほぼ終了した。しかし、その湿原の形成過程をさらに適確にとらえるためには、飛騨山地の地史の中(特に第四紀)で考える必要性を感じた。第四紀の様子を我々に語りかけてくれるのは古川・高山両盆地である。両盆地は、我々の生活の場でもあり、この両盆地の特徴や形成過程を研究することは、とりもなおさず自然と人間の問題をも研究することである。現在を知り、過去を知ることはより良い未来のための必須条件であろう。

2.研究の目的・方法

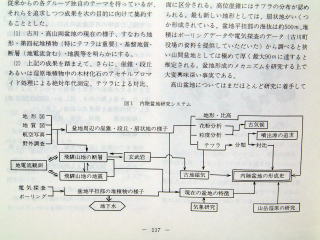

現在、地学部内の研究グループを統一テーマに沿って、盆地・テフラ・古地磁気・地震・断層・地電流・気象の各研究グループに編成し直し、図1のような研究システムを組織した。各研究グループは、従来からの各グループ独自のテーマを持っているが、それらを追求しつつ成果を次の目的に向けて集約することとした。

(1)古川・高山両盆地の現在の様子、すなわち地形・第四紀堆積物(特にテフラは重要)・基盤地質・断層(地電流含む)・地震等を明らかにする。

(2) 上記の成果を踏まえて、きらに、崖錐・段丘あるいは湿原堆積物中の木材化石のアセチルブロマイド処理による絶対年代測定、テフラによる対比、台地磁気測定による対比や編年等を利用して、古川・高山両盆地の形成過程を探る。

(3) 以上の成果を地域社会へ還元することを考える。例えば、地下水、土地の有効利用、地震、火山等について。そうすることにより、さらに研究の見直しがなされ新しい段階へと進むことができる。

3.研究の内容

本研究は、まだ研究システムが決った段階で、各研究グループの成果を集約するに至っていない。今回は各グループの現段階での研究内容や課題を紹介する。

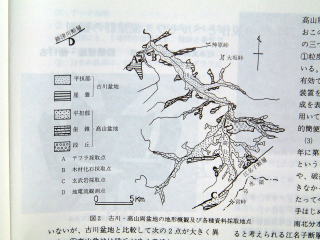

(1)盆地研究グループ:古川盆地は図2に示したように、幅2kmで長き14km、細長く北西-南東方向に伸びている極めて小規模な盆地である。段丘はわずかに盆地の北西端に認められるのみである。比高は約20mである。段丘の発達は悪いが、段丘化した崖錐が盆地周辺に広く分布し、ほぼ、高・低2つの面に区分される。高位崖錐にはテフラの分布が認められる。最も新しい地形としては、扇状地がいくつか形成されている。盆地平担部の海抜は約500m、堆積はボーリングデータや電気探査のデータ(古川町役場の資料を提供していただいた)から調べると狭い山間盆地としては極めて厚く最大90mに達すると推定される。盆地形成のメカニズムを研究する上で大変興味深い事実である。高山盆地についてはまだほとんど研究に着手していないが、古川盆地と比較して次の2点が大きく異なる。①高山盆地は段丘が良く発達している。その比高も100mに達する段丘がある。②盆地平担部の堆積物が10m以下と極めて薄い。これらの点も含めて両盆地の性格の違いを中心に研究を続けると、興味深い事柄が明らかにされると思われる。私達は、図2のB地点で得られた木材化石の絶対年代を、アセチルブロマイド処理法によって求めてみた。14c法よりは、かなり精度は悪くなるが自分達の手でできるという利点がある。初めてということもあり、あまり満足のいく値が得られなかった。推定される年代よりかなり古い値が出た。今後、データを増やし、統計処理をすることによってある程度信頼できる結果が得られるであろう。そうすれば、盆地形成のメカニズムを解く有力な武器となる。

(2) テフラ研究グループ:飛騨山地の段丘、崖錐堆積物中、あるいは山頂付近の平担面に何種類かのテフラが存在していることが以前から知られていた。このテフラについて、記載・分類をし、噴出源の追求・マグマの性質等について現在研究を進めている。さらにテフラを用いて、盆地形成のメカニズムの解明に役立てる計画である。今回は古川町黒内(図2のA点)のテフラを中心に調査研究を行い、他地区のテフラとの対比を試みた。その結果、この地点のテフラは下位より、シソ輝石一角閃石層、黒雲母一石英層、石英層の三層に分類され、それぞれ広殿層高山層、町方層に対比される。なおこのテフラ分類にあたって、次の三つの方法を新しく考案した。①彰粒度を表現するのに粘土%を用いる。②鉄鉱物の含有率も分類に有効である。そのため鉄鉱物分離装置を考案・作成した。③鉱物組成を表現するのに、五段階表示を用いて行った。以上の方法は比較的簡便であり、分類に有効であった。

(3)古地磁気グループ:昭和51年に第1号機を作成したが、最初ということもあって不備なところや、破損等があり十分な測定ができなかった。それらの反省の上にたって今年第2号機を作成した。手はじめに、高山盆地、あるいは、南こ花分水嶺形成に深く関与していると考えられる江名子断層に伴なう玄武岩の岩石学的・古地磁気学的研究を開始した。この成果を生かして古地磁年編年を行っていく計画である。資料の玄武岩は図2のC点で採取した。

(4)地震グループ:跡津川断層の露頭調査及び、従来からの地電流観測データの解析を行い、地電流を変化させる要因がかなり明らかにされた。また、地震に伴うと考えられる変化もキャッチすることに成功した。今後、飛騨山地の断層及び微小地震の研究をきらに進め、盆地形成のメカニズムを解明したい。一方、地電流の研究の一環として電流とナマズの反応の実験を行い、その定量化に成功し、関係式を作ることができた。