今年2月頃,校舎の渡り廊下の凍上に,直径10cm,高さ4cm程の半球状の氷の塊ができた。この現象を“氷筍,,といい,北海道のある洞窟では,毎年できることを知った。一体,どの様にしてできるのか不思議に思い研究を始めた。(写真1)

2 研究の目的

研究を行う前に,予備実験として,冷凍摩を使って実際に氷筍を作ってみた。すると,大きく分けて円錐形の筍型のものと,円柱状のろうそく型の2種類の氷筍ができることが分かった。(写真2)このことをもとに,研究の目的を以下のように設定した。

(1)水滴の滴下間隔と氷筍の形状との関係

(2)滴下間隔と氷筍の長さ,太さとの関係

(3)氷筍の結晶構造の解明

3 研究の方法

予備実験で用いた冷凍庫は庫内がせまく,実験には不十分だったので,町内のお店から要らなくなったアイスクリームボックスを譲っていただき利用した。水を滴下させる装置として,水タンクにはペットボトルを用い,滴下間隔の調節には壊れたビュレットのコック部分を用いた。(写真3)

4 研究の内容

(1)滴下間隔と氷筍の形態

滴下間隔が短いと,滴下した水滴が十分氷結しないうちに次の水滴がやってくるため,氷筍は下部が太くて先端部が細い筍型になることが分かった。逆に,滴下間隔が長いと,滴下された水滴が十分氷結したあとに次の水滴がやってくるため,氷筍はろうそく型になることが分かった。

(2)滴下間隔と氷筍の長さ,太さ

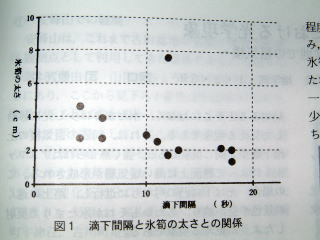

滴下間隔と氷筍の長さとの問には,はっきりとした相関関係はみられなかった。これはおそらく,滴下間隔が短いときは,一滴一滴の氷結が十分でなくても水量で高さを稼ぐことができ,逆に滴下間隔が長いときは,十分に氷結して長さを得ることができるためではないかと考えられる。太さに関しては,滴下間隔が短いほど水滴の氷筍表面での流下量が多くなるため太くなり,滴下間隔が長いはど,氷筍は細くなるという負の相関関係がみられた。(図1)

(3)気温と氷筍の形態

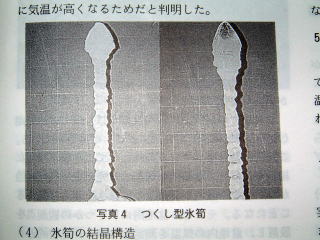

研究の途中で滴下間隔をより正確に一定にするため,点滴セットを用いることにした。その結果,滴下は安定化し,これまで得られなかったより長い氷筍が形成されるようになった。ところが,長く成長した氷筍の形状は,どれもがこれまでの筍型,ろうそく型とは違い,先端の部分が太い「つくし型」となった(写真4)。しかも,どのつくし型氷筍も,太くなる部分の高さがはぼ同じで,アイスボックスの底から30cm程の高さであることを発見した。これにより,氷筍が太くなる原因は,アイスボックス内の上下層で温度が異なるためではないかと考え,摩内の温度分布を測定した。その結果,庫内の温度は底から30cmまでは,-20℃以下であるが,それより上では,急激に温度が上昇することが分かった。これにより,氷筍の太くなる原因は,30cm付近で急激に気温が高くなるためだと判明した。

(4)氷筍の結晶構造

氷筍の結晶構造を解明するため,偏光板による観察とチンダル像による観察の2つの方法を試みた。

① 偏光板による観察

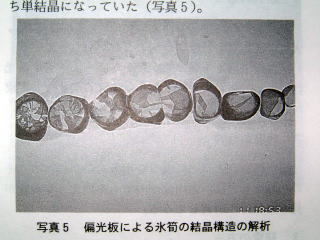

氷筍の縦断方向及び,横断方向の厚さ1~0.5cm程度のスライス片を作成し,2枚の偏光板の間に挟み,氷筍各部分の結晶の様子を観察した。その結果,氷筍の根元付近は,たくさんの小さな結晶の集合した状態であった。しかし,氷筍が成長するにつれ,一つ一つの結晶は大きくなり,結晶の数はだんだん少なくなり,先端部ではたった1個の結晶,すなわち単結晶になっていた(写真5)。

② チンダル像による観察

チンダル像とは,氷の結晶に強い光を当てたときに生じる内部融解像である。一般に雪の結晶によく似た六角花形状に現れ,その面に垂直な方向が結晶軸のC軸になっている。このことを利用し結晶のC軸方向を求めてみた。方法は,OHP上に氷筍を色々な方向に切断した薄片を乗せ,強い光を当て,スクリーンに投影して現れたチンダル像を観察した。その結果,先端部分の単結晶のC軸は,氷筍の伸びの方向とは直交,すなわち水平方向にあることが分かった。