古川盆地の気象について,これまでさまぎまな観点から研究を行ってきた。その中で,たとえば朝霧の発生,消滅などの観測で,盆地内に明らかな地域差があることが分かっている。それらを解明するため,盆地の気温の平面分布について研究を行った。

2.研究の目的

盆地内の気温の平面分布については,これまで観測を何度か試みたがデータ不足などで十分究明されなかった。今回は古川盆地の市街地と郊外に焦点をしぼり研究をした。また,朝霧の発生や,視程を左右する要因の一つである水蒸気量分布について,これまでまったく調べたことがなかったため,その点についても研究した。以下に今回の研究目的をまとめてみた。

(1)盆地内の気温の平面分布はどうなっているのか,特に市街地,郊外との関係を調べる。

(2)同じく,水蒸気量についても調べてみる。どんな地点に多〈,また少ないのか分布の様子を探る。

(3)それらの鉛直分布についても追究してみる。

(4)盆地内の風の流れについて,観測やモデル実験で解明する。

3.研究の方法

研究は,以下の方法で行った。

(1)各部貝の自宅に自作の百薬籍を設置し,登校時の気温と,1日の最高気温および最低気温の3つを測定した。

(2)同じく市販されている除湿剤を設置し,1週間ごとに回収し,吸水率から水蒸気量を調べた。

(3)12時間,または24時間連続観測を行い,気温などの日変化を調べた。

(4)安峰山に標高100mごとに同様の百葉箱を設置し,気温の鉛直分布も調べた。

(5)盆地の模型を作成し,盆地内の風の流れについてシュミレーションしてみた。これらのデータはすべてコンピュータに入力して

処理し,解析を行った。

4.研究の内容

(1)気温の平面分布

市街地と郊外の気温の日較差について調べたところ,市街地は郊外に比べて小さいことが明らかになった。季節別に見ると,冬季の最高気温は市街地の方が郊外よr)低く,夏季は逆に市街地の方が高かった。また天気による違いを見ると,雪や雨の日は郊外に比べ市街地の最高気温は低く,晴れの日はその逆となっていた。日変化について考察してみると,日の出とともに郊外の気温は急激に上昇するが,市街地では建物が密集しているため,太陽の直射の影響を受けず,気温上昇は緩やかである。しかし日中は両者の気温にあまり違いはない。日没後,郊外は放射冷却現象により気温が急激に低下するが,市街地はあまり気温は低下しない。この理由として,建物の保温効果や生活熱の放出が影響していると考えられる。(図1)

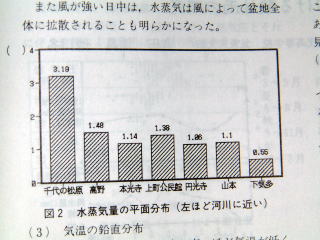

(2)水蒸気量の平面分布

水蒸気量の平面分布は季節によって大きく異っていた。夏季は,郊外で水蒸気量が多く,市街地で少なく,冬季は逆に郊外で少なく,市街地で多いことが分かった。この理由として,夏季の水蒸気の供給源がおそらく水飼や河川であるためと考えられる。冬季には,古川盆地一面が雪に覆われるため,水蒸気の供給源は雪が主体になり,市術地では生活熱によって雪が溶かされることや,散水式の融雪装置などから水蒸気の供給が行われるものと考えられる。24時間観測時に河川と水蒸気量との関係について調べたところ河川から離れるに従って水蒸気量が減少していく傾向が見られた。(図2)また風が強い日中は,水蒸気は風によって盆地全体に拡散されることも明らかになった。

(3)気温の鉛直分布

最高気温については,標高が高いほど気温が低く正常状態であることが分かった。最低気温については,700mの地点で気温の逆転が認められた。これらのことから最高気温を示すであろう午後1時〜2時頃古川盆地の大気の状態は正常状態であり,最低気温を示すであろう午前3時〜4時頃古川盆地では標高700m付近に逆転層が生じていることを示している。

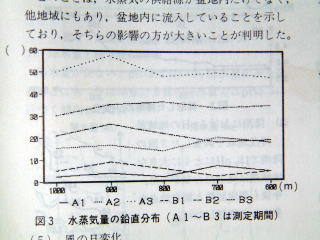

(4)水蒸気量の鉛直分布

水蒸気の供給源は平面分布から河川や水飼と推理されるため,鉛直分布は当然盆地の下部ほど多いと考えた。しかし,結果は麓に近い600〜700mおよぴ900m付近における水蒸気量が最も多かった。(図3)このことは,水蒸気の供給源が盆地内だけでなく,他地域にもあり,盆地内に流入していることを示しており,そちらの影響の方が大きいことが判明した。

(5)風の日変化

盆地における風向の日変化は,日射の影響が大きいことが分かった。すなわち,明け方では盆地の西側の山の斜面が暖められるため上昇気流が生じ,東風が卓越する。逆に夕方には同様に西風が卓越することが明らかになった。夜間はほとんど無風状態であるが,弱いながら郊外から市街地へ吹き込む風が見られた。

(6)風のモデル実験

盆地内に吹く風には基本的に北西風と南東風の2つしかないことが判明した。また古川盆地北西にある黒内地区は,風の“ふきだまりになりやすいことが分かった。このことは朝霧が黒内地区に最後まで残ることと大きな関係があると考えられる。

5.研究のまとめ

気温の平面分布においては夜間市街地の気温が高いことが分かった。また水蒸気量分布については,平面的には河川や水田の影響が大きい。しかし,盆地外の影響も決して無視できないことも明らかになった。モデル実験では,朝霧の消滅のメカニズム解明の一つのデータとして貴重なものであった。今後さらに追究していきたい。