私たちが毎日生活している飛騨の盆地は,どのようにして形成されてきたのかを解明することを目的として,過去5年間にわたって研究を続けてきた。今年は,特に,飛騨内陸盆地の生い立ちと飛騨に住む人々との間の関係について調査研究した。

2.研究の方法

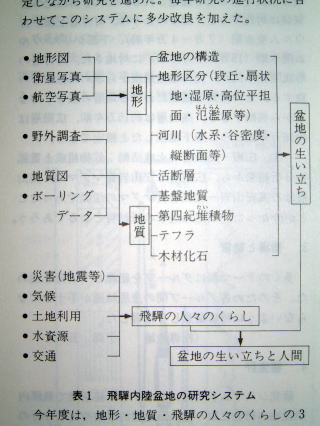

内陸盆地と人間とのかかわりという研究は,スケールが大きく,調査や研究項目も多いため短期間で完成させることはできない。そこで,表1のような研究システムを作成し,5年間かけて小テーマを設定しながら研究を進めた。毎年研究の進行状況に合わせてこのシステムに多少改良を加えた。今年度は,地形・地質・飛騨の人々のくらしの3つの研究グループを編成して研究を行った。

3.研究の内容

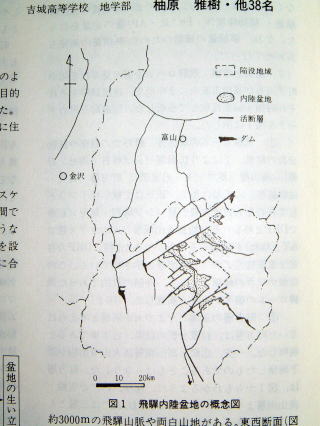

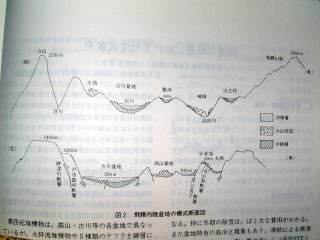

(1)地形・飛騨内陸盆地は,本州中央部の飛騨山地のほぼ真ん中に位置している。盆地の東西には,約3000mの飛騨山脈や両白山地がある。東西断面(図2)でみると,これらの山脈は東側が急で西側がゆるやかな斜面となっている。いわゆる傾動地魂をなしている。そのゆるやかな飛騨山脈の西側斜面の凹地が盆地地域である。また,南北断面をみると,盆地の南北を増する山地は1200m〜1400mの高位平担面をなしている。また,飛騨北部に特徴的に発達するNE−SW方向の活断層によって盆地部分が陥没し,一種の地溝構造をなしているのを断面図から読み取ることができる。この陥没部分の輪か〈は,NE−SW方向の活断層及びほぼこれに直交するNW−SE方向の線構造によって囲まれた平行四辺形の組み合わさった形になっている(図1)。この陥没地域内の谷底部分に盆地が形成された。この陥没は,基盤地質や多くの活断層あるいは第四紀の堆積物によって確かめることができる。

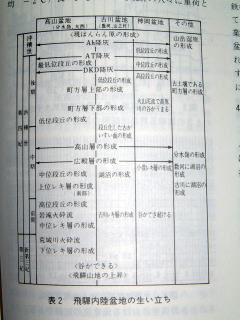

(2)地質:盆地の基盤は日本の土台ともいわれる飛騨変成岩,船津型カコウ岩などから成る。第四紀堆積物は,高山・古川等の各盆地で異なっているが,火砕流堆積物や5種類のテフラを鍵層にして対比をすることができた。更にテフラや木材化石の絶対年代を利用して,盆地の生い立ちを表2のように組み立てることができた。

(3)盆地の生い立ちと人間:盆地の冬は寒く(平均 −2℃)長いしたがって飛騨の人々に重荷となる。特に冬期の除雪は,ばく大な費用がかかる。また盆地特有の底冷え現象もあり,凍結による被害がしばしば生じる。一方,夏は涼しく(平均22℃)過ごしやすい。このような気候の特徴は,全て飛騨山地という上昇地塊の中の凹地であることに原因が求められる。このことは峠の多い道路、トンネルと鉄橋の多い鉄道にもいえる。周囲が高い山に囲まれていることもあって水は豊富でダム・生活用水・農業用水にまず不足はない。古川盆地の地下水は高山盆地に比べて極めて豊富で上水道・融雪用に利用される。これは,氾濫原を構成する礎層の厚さの差、すなわち両盆地の生い立ちの違いである。このように我々飛騨人は,盆地形成の延長上に生きている。