昨年までの研究では,古川盆地における視程の変化を決定する要因を探ろうと,気温・風・微粒子量等との関係を調べてみた。その結果,冷気湖の形成が視程に大きく関わっていることが判明した。今年は視程を気圧の面から探ってみる。

2.研究の目的

過去2年間にわたり視程の研究を行ってきた。その結果,視程を左右する要因が大気中の微粒子量であることが判明した。盆地内に冷気湖が形成されたとき,微粒子量が最も多くなりやすく,視程が悪くなる傾向があることが分かった。今年の研究は,気圧の面から視程について研究した。気圧について詳しく研究するのは今回が初めてなので,以下の点に目標を置き研究した。

(1)気圧変化の一般的傾向を明らかにする。

(2)盆地内の気圧変化の特徴を探り,視程との関係を明らかにする。

3.研究の方法

視程の記録は,昨年は1日2回の写真撮影により行っていた。しかし,この方法では視程の連続変化を捉えることができないため,今年はビデオカメラを導入した。これを本校の古川盆地を一望できる部屋に設置し,インターバル撮影にて5分ごとの視程の変化を記録した。その視程判別には,昨年用いた視程階級を使用し6段階に分類しデータとした。気圧の測定は,本枚地学準備室に設置してある自記気圧計により行った。また盆地上空の気圧変化を調べるため乗鞍コロナ観測所のデータを借用した。さらに他地域との比較のため,岐阜市にある岐阜県教育センターのデータ及び富山地方気象台のデータも借用した。さらに気圧の年変化を調ペるため気象月報のデータ(高山)も利用した。これらのデータはすべてコンピュータに入力し,解析を行った。今回プログラム開発ができなかったため市販のソフトウェアを利用した。これにより,処理作業の能率化が掬られた。

4.研究の内容

(1)昨年の研究

目的:視程を決定する要因を探る。

まとめ:冷気湖が形成きれたとき,大気中の微粒子量が増加し硯程が悪くなる。

(2)今年の研究

全体の目的:気圧の変化と硯程の変化との間には何らかの関係があるか。また,盆地特有の気圧変化というものはあるか。

① 視程の変化

目的:昨年の研究の再検証を行う。視程の日変化と気温の日変化との関係を探る。

仮説1:明け方近く冷気湖の形成等により視程は悪く気温の上昇とともに視程は良くなり,夕方再び悪くなっていく。

検証1:ビデオカメラによる連続撮影のデータにより検証。仮説1は成り立つ。

② 気圧の年変化

目的二気圧変化の一般的特徴を捉える。

仮説2:気温高い一大気は膨張し気圧は低い。気温低い一大気は収縮し気圧は高い。すなわち気温と気圧には負の相関関係がある。

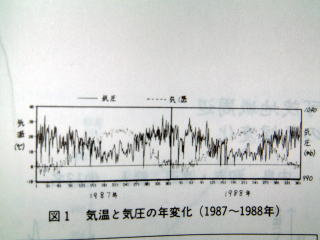

検証2:気象月報により高山測候所のデータを用いて気温と気圧の年変化の関係を調べ検証。仮説2は成り立つ。(図1)

③気圧の日変化

目的:②の結果をもとに,気圧の日変化の特徴を捉える。

仮説3二日変化においても,気温と気庄には負の相関関係があるはずである。

検証3:気圧の日変化には,気温との直接的な相関関係がみられない。時間的なずれが存在する。

仮説4:盆地よりも高い所(山頂)あるいは低い所(平野部)の気圧変化はどうなっているのか。

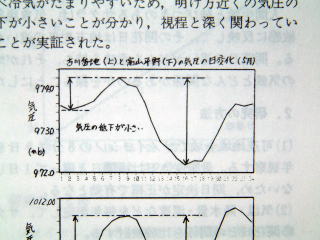

検証4の1:乗鞍山頂近くの気圧データにより検証。ここでも盆地と同様の気圧パターンを示す。(検証3と同様)

検証4の2 二岐阜市の気圧データにより検証。盆地や乗鞍と同様,1日2回の規則正しい変化がみられる.(検証3と同様〉

仮説5:規則正しい気圧の日変化には,太陽潮汐も関係しているのでないか。

検証5:モデル計算により検証。実測偉から計算による太陽潮汐値を差し引くと気温と気圧の間に負の相関関係がみられる.よって仮説5は成り立つ。

④ 視程の気圧

目的:③の結果をもとに盆地の気圧の変化と視程の関係について調べる。

仮説6:盆地内は冷気湖が形成されやすいので,盆地外より明け方近くの気圧は高くなるく

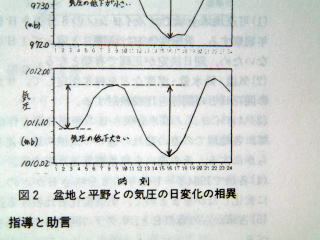

検証6:富山市のデータを用い平野におけるデータと比較し検証。仮説6成り立つ。

仮説7二視程の悪い日は冷気湖が形成されていることが多いので気圧は高いことが多い。

検証7:視程の良い日,悪い日の気圧について比較し,検証。ほぼ仮説7は成り立つ。

5.研究のまとめ

古川盆地において気圧の日変化を詳しく調べたところ,規則正しく変動していることが分かった。その変動は,気温の他に太陽潮汐力の影響をうけて生じていることが判明した。また,盆地内では平野に比べ冷気がたまりやすいため,明け方近くの気庄の低下が小きいことが分かり,視程と深く関わっていることが実証された。